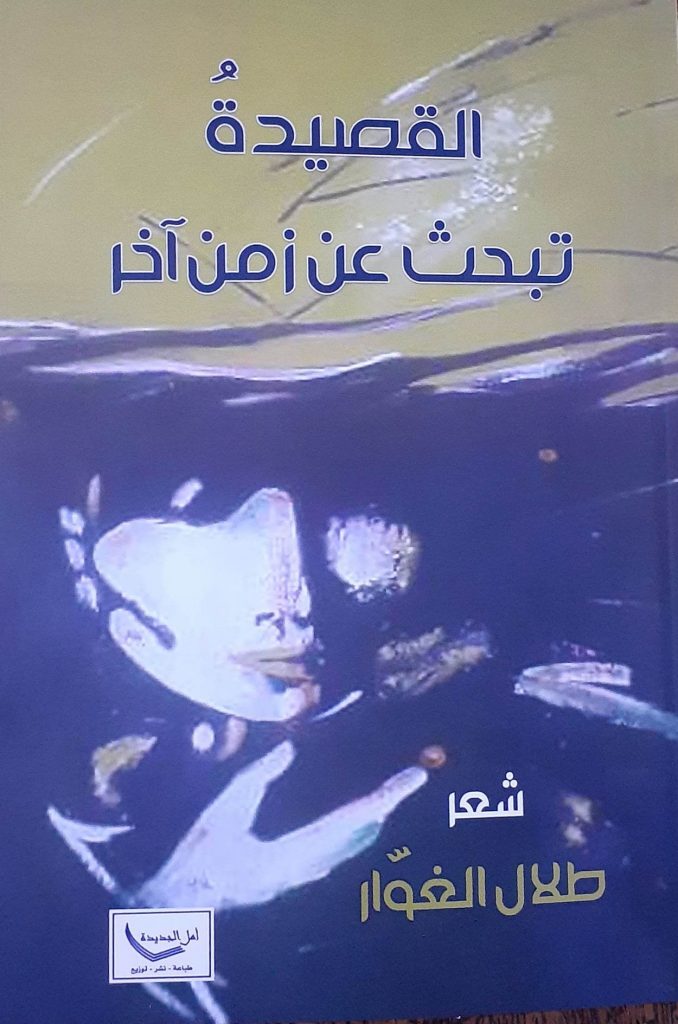

الَّلوَبانُ في مدارِ القصيدة. ديوانُ (القصيدة تبحثُ عن زمنٍ آخرَ) للشاعرِ العراقيِّ القديرِ (طلال الغوَّار) نموذجاً

#سفيربرس _ بقلم: ميرفت أحمد علي/سوريا

آنَ تدخلُ بيتَهُ الشعريَّ، تُصافحكَ القصيدةُ بسخاءٍ، وتغمركَ بوارفِ ظلالِ أناقتِها، وبِطيبِ عبَقِ معانيها، وبفتنةِ فكرتِها، وباختمارِ مداليلِها ومَراميها، وبنُضجِ رُؤاها.

وفي هذا البيتِ، لا تجدُ غضاضةً منَ الاسترخاءِ التامِّ على أريكةِ التَّخييلِ، والتدثُّرِ بأَلحِفَةِ التصوُّراتِ الماتعةِ، والمُكاشفاتِ الصادمةِ حيناً، والباعثةِ على الانشراحِ حيناً آخرَ، والتَّلاميحِ والتَّصاريحِ إلى أنْ يستقيمَ المعنى، وتقفَ القصيدةُ بقدمينِ واثقتيْن على أرضٍ صُلبة، متباهيةً بوحدتِها المعنويةِ والفكريةِ (التي تُعدُّ سمةً بارزةً في القصيدةِ الحداثيَّةِ)، وبتناسقِ مَبناها مع معناها، وبتوافُقِ ظاهرِها مع باطنِها. ما يُنبئُ ـــ بجَلاءٍ بَيِّنٍ ـــــ عن اقتدارٍ وتمكُّنٍ استطالَ إلى أكثرَ من أربعينَ أرقَاً من عمرِ الشاعرِ (طلال الغوَّار)، صاحبِ ديوان (القصيدة تبحثُ عن زمنٍ آخرَ)

*******

ويَميزُ الديوانَ وفاؤهُ الصِّرفُ والحَقُّ للموضوعةِ الشعريةِ ومكامِنها، والتباساتِها، وطرائقِ التَّعاطي معها، والتوسُّلِ إليها لتنبجسَ انبجاسَ ماءٍ سلسبيلٍ من صخرٍ صَلدٍ. فالشعرُ ومآلاتُهُ و تصريفاتُهُ، وما يتَّصلُ بهِ من خيالٍ واستحضاراتٍ مُوائمةٍ للكلماتٍ و للأفكارِ المُتعالقةِ المُتضافرةِ لبناءٍ مشهدٍ شعريٍّ حيٍّ ينبضُ بالمرونةِ و بالطَّزاجةِ و بالعفوية. كلُّ ذلكَ يَشِي بأنَّنا أمامَ شاعرٍ قصرَ جهدَهُ وعُمرَهُ على خدمةِ الشعرِ، ولا معنى يُرتجى لحياتهِ إلا به.

********

في نصِّ (ما يصلحُ لكتابةِ قصيدةٍ)، نَجِدُنا في عالمٍ غيرِ متناغمٍ ولا متَّسقٍ على مسارٍ ثابتٍ نظيمٍ، ولا إيقاعَ مألوفٌ فيه… إنَّه خروجٌ متعمَّدٌ مِن خُرمِ إبرةِ الواقعِ إلى انفساحاتِ الخيالِ ورحَاباتهِ، حيثُ يمكنُ أن نبتدعَ عالماً يتماشى مع آمالِنا المؤجَّلةِ وأحلامِنا المهروسةِ تحتَ نعالِ واقعٍ مافَيِويٍّ لُصوصيٍّ يُحصي علينا الأنفاسَ، ويتوارى خلفَ نوافذِنا متربِّصاً بخُروجنا، ومُكدِّراً صباحاتِنا… عالماً بديلاً يُجيدُ الشعراءُ الأجاويدُ أمثالَ (طلال الغوَّار) صياغتَهُ وإعادةَ قَوْلبتهِ، حيثُ يمكنُ لشجرةٍ أن تخرجَ من أعطافِ غيمةٍ، ولزورقٍ بلا شراعٍ أن يغيِّرَ مجرى نهرٍ، أو نعثرَ على ضالَّتِنا (نسمة عالقة في غصنٍ):

أُفضِّلُ أن أبقى هذا الصباح/ مع دفترٍ صغيرٍ/مُلقىً على طاولةٍ/وأنا أدسُّ فيه غابةً بعيدة/لم أرَها/أو صحراءَ/ تسيلُ في عنقِ بعيرٍ/أدسُّ شجرةً تحلِّقُ عالياً/وهيَ تخرجُ من غيمةٍ/أدسُّ فيهِ/زورقاً بلا شراعٍ/وهوَ يقودُ نهراً باتجاهٍ آخرَ/أو أنتزعُ نسمةً معلقةً في غصنٍ/ تركتْها ريحٌ عاتيةٌ…

هُوذَا عالمُ الشاعرِ المُقترحِ، ولديهِ الصلاحيَّاتُ الواسعةُ للخلقِ وللإبداعِ فيهِ.

أمَّا (قِطار)، فهو نصٌّ تَلميحيٌّ مركَّبٌ، رغمَ بساطةِ مظهرِه، يُحيلُ إلى بريقِ القصيدةِ وخُلَّبِها حينَ تُومضُ… وقد يكونُ سفرُها ضاجَّاً هادراً في الخاطرِ والفكرِ، يُصرُّ كعجلاتِ قطارٍ ينهبُ السِّكةَ، سكَّةَ التأمُّلِ والاستحضارِ.

وما مُقاربةُ الأنثى بالقصيدةِ إلا واحدةٌ من جماليَّاتِ المُشاكلةِ والنِّدَّيةِ التي تُحمد عُقباها. فالثنائيَّةُ ــ المرأةُ الرَّهيفةُ/القصيدةُ المُشتهاةُ ــــ تفَّاحتانِ غيرُ محرَّمتيْن في مُتناولِ شهوةِ الشاعرِ، وهيَ لعَمري، مِن أمتعِ المُقاربات.

وفي (هُبوط مُفاجئ)، كم هوَ مُبهرٌ إقلاعُ طائرةِ القصيدةِ وتحليقُها عالياً، وهيَ تُقِلُّ على مَتنها شاعرَها الذي دلَّلها وأحسنَ عِشرتَها.

لكنْ للهبوطِ ــ الرمزيِّ طبعاً ــ محاذيرُ، فإذا ما أبدعَ الشاعرُ واستحسنَ إبداعَهُ وكسبَ الرهانَ في مُقايضةِ العالمِ المحسوسِ بعالمٍ خرافيٍّ ميتافيزيقيٍّ من ادِّعائهِ وابتداعِهِ، فقد يُكافَأُ بالتَّهلُكةِ و بالهبوطِ الاضطراريِّ المحفوفِ بالمخاطر . وهُنا ترميزٌ مكثَّفٌ لإحساسِ الشاعرِ بلذاذةِ الإنجازِ، و ما يعقُبهُ من افتقادٍ لهذا الإحساسِ بعدَ اكتمالِ القصيدةِ، وتصديرِ مَراميْها. فقد انتهى التحدِّي، وعليهِ أن يبحثَ عن تحدٍّ آخرَ أو عن ذَروةٍ يمتَطيها، وإلا سقطَ فاقدَ الوعيِ والإثارةِ في هُوَّةِ المُشابهةِ والتكرارِ والعَطالةِ الإبداعيَّةِ.

وما أمتعَ أن يُسلِّمَ الشعرُ قيادَهُ للشاعرِ في (فكرةٍ ملساء)، فلا يستغلقُ عليهِ التعبيرُ، ولا تتأبَّى عنهُ الفكرةُ. فعالمُ البَوحِ طوعُ بَنانهِ. إنَّه عالمٌ زلَّاقٌ أملسُ، يُعيرُهُ طراوتَهُ ومَلاستَهُ فيتحرَّكُ فوقهُ بانسيابٍ، ويَبني عالماً رُؤيويَّاً من نسيجِ القصيدةِ، لكأنَّما ماردُ (علاءِ الدين) يهتفُ بالشاعرِ :

شُبِّيك لُبِّيك، القصيدةُ مِلكُ يديْك.

ولكنَّ السؤالَ الذي يطرحُ ذاتَهُ بجلاءٍ بَيِّنٍ، ويتجاهلُه الشاعرُ:

هل يُسلِّمُ الشعرُ رقبتَهُ لصاحبهِ دائماً؟ أم أنَّ الشاعرَ يخصُّ بملاسةِ الأفكارِ هاتيكَ اللحظاتِ النادرة التي يستسهلُ فيها الشاعرُ ممارسةَ الإبداعِ؟!

لعلَّ الجوابَ مُتضمَّنٌ في السؤالِ، في النصِّ اللمَّاحِ الذي يحملُ عنوانَ الديوانِ: (القصيدةُ تبحثُ عن زمنٍ آخرَ)، إذ تتجمَّدُ القصيدةُ وتأبى الذَّوبانَ، حتى لكأنَّها جبلٌ جليديٌّ قطبيٌّ حَرونٌ، الحرارةُ التي تُحاوِطهُ ليست بالدرجةِ الكافيةِ للإذابةِ. كذلكَ هي خيباتُ الوطنِ، وحالةُ الثَّكَلِ التي تحياها البلادُ والعِبادُ… لا تشكِّلُ تُربةً صالحةً لإنباتِ قصيدةٍ مُعافاةٍ، وكلُّ محاولةٍ شعريةٍ متوهجةٍ وخضراءَ ستُفضي إلى خُفوتِ الخيبةِ، ويَبابِ الأملِ واضمحلالِهِ. وكلُّ ما حولنا يُحيلُنا إلى التَّقاعدِ المُبكرِ عنِ الإبداعِ والاستشعارِ بمجسَّاتِ الأدبِ النبيلِ.

ربما، في انتظارِ مناخٍ مُواتٍ تُولدُ قصائدُ أجدى، وشعراءُ أجودُ:

سأكتبُ عن ذلكَ الرجلَ/الذي يمرُّ أمامي/وهوَ يمتطي حصاناً أشهبَ/ولكنْ ستنهمرُ على رأسي التواريخُ/فأسمعُ دربكَّاتِ الخيولِ/تشقُّ طريقَها في الغبارِ/وصليلَ السيوفِ/فأنا لا أريدُ لقصائدي/أن تكونَ مُنهكةً/كما لو أنَّها/خرجتِ الآنَ منَ الحربِ/ومِن حروفها تقطرُ الدماء.

و(مخاضٌ عسير) نصٌّ جمعَ شملَ الصِّدقيْنِ الواقعيِّ والفنيِّ، فأنْ يرتحلَ المبدعُ إلى أعماقهِ في رحلةِ تخيُّلٍ وإلهامٍ وابتناءٍ أدبيٍّ، ليسَ من قَبيلِ الرحلاتِ الترفيهيَّةِ الخاليةِ من المسؤوليةِ، بل إنَّه أشقُّ صنوفِ السفرِ. إنَّه رحلةُ الخَلقِ وتشكيلِ الفنِّ، وصفِّ الأحجارِ الكريمةِ لفسيفسائهِ في الفراغاتِ المُوائمةِ من دونِ أدنى خَطَلٍ!

فالإبداعُ يتطلَّبُ مناخاً جنونيَّاً مستفزَّاً لحفيظةِ الشاعرِ الجماليَّةِ والأدبيَّة.

هذا هوَ مخاضُ الشعراءِ العسيرُ. وعليهم إخراجُ قصائدَ بأقلِّ قدْرٍ منَ العَناءِ والمشقَّةِ.

أمَّا في (الحُبّ عُلُوَّاً)، فليسَ حبُّ المرأةِ وما تمورُ بهِ من أُنوثةٍ هوَ الذي يُعلي، فهذا في مُتناولِ اليدِ. إنَّه حبُّ الشعرِ الذي أَعلى منزلةَ الشاعرِ وجعلَهُ نبراساً مُشِعَّاً، ولغيرِ هذا الحبِّ لا يَحيا، وبغيرهِ لا يُبالي.

في قصيدةِ (أُحبُّكِ أيَّتُها البلادُ)، لا يغادرُ الشعراءُ بلدانَهم ولو غادرتْهم وتحولتْ إلى سوقِ نخاسةٍ، وتبدَّت في حالةٍ رثَّةٍ منَ التَّقزُّمِ والانهزامِ.

بهذا يعبِّرُ الشاعرُ عن إيمانهِ بانتمائهِ الوطنيِّ، فلتُخطئ البُلدانُ، الأمَّهاتُ، الأرحامُ الشرعيَّةُ، سيبقى الشعراءُ ــــ مع هذا الخُسرانِ ــــ أبناءً برَرةً.

وفي (مأخوذ بالحبّ)، على الشاعرِ أن يتعشَّقَ الشعرَ، فيؤولَ العالمُ من حولهِ إلى جنةٍ خضراءَ، فإذا ما أرادَ أن يرتكبَ خطَلاً كبيراً بحقِّ نفسهِ وبحقِّ جنَّتِهِ، فيخسفَ بهِ اللهُ أرضَ الإبداعِ، ويُبينَ عَوْرتَها…

يعودُ الشاعرُ حالاً منْ حيثُ أتى، بملءِ إرادتهِ!

يعودُ من جنَّةِ الحبِّ، ويُولي جماليَّاتِ القصيدةِ وإغراءاتِها ظهرَهُ

وهوَ الخاسرُ الأكبرُ في عودتهِ المخسوفةِ:

دَعِ الحبَّ يأخذكَ معهُ/مرةً واحدةً/سترى العالمَ/كما لو أنَّكَ/تسافرُ في قصيدةٍ/…

لا تَعُدْ/ابقَ مأخوذاً بالحبِّ/وإلَّا/ستجدُ نفسكَ/تحتَ شجرةٍ/تبحثُ عن ظلِّها/في صحراءِ الفكرِ.

خاتمة:

في بحثِ القصيدةِ عن زمنٍ لائقٍ بها، وبانبعاثِها على أُسسٍ راسخةٍ من الإبداعِ، واندلاعِها من جمرةِ الفكرِ المقدَّسةِ والممسوسةِ بالإغراءِ، نلمسُ أستاذيَّةَ الشاعرِ (طلال الغوَّار) في التَّعاطي مع إبداعهِ، والفنيَّةَ العاليةَ في بثِّ روحِ الاكتمالِ والنضجِ الفنيَّينِ في قصائدهِ، وبَعْثِها من رمادِ الأرقِ ورواسبِ الفكرِ، إلى سمْتِ التحليقِ المَنُوطِ بها في أفُقٍ يُفَصِّلُهُ الشاعرُ على مقاسِ رُؤيتهِ الجماليَّةِ للشعرِ المعاصرِ.

وقد تعمَّدَ الشاعرُ عصرنةَ لغتهِ الشعريةِ، وقاربَ بها المحكيَّ الدَّراجَ لتكونَ في متناولِ القارئِ العربيِّ أيَّاً كان مستوى تلقِّيهِ وتشرُّبهِ للإبداعِ، معَ الحفاظِ على ماءِ وجهِ القصيدةِ منَ الاستسهالِ والاستخفافِ، بتأصيلِ الفكرةِ، وبقوةِ المدلولِ، وبالتَّرميزِ الشفَّافِ، وبالإحالاتِ الذهنيَّةِ المأنوسةِ للمعاني وللهواجسِ وللهمومِ التي حُمِّلَتْ على عاتقِ القصيدةِ، فحملتِ الأمانةَ كما لم تحملْها جبالٌ، وأَوصلتْها إلى القارئِ سالمةً غانمةً، كاملةً، مُكمَّلةً.

ومِن زاويتي كقارئةٍ، أُنادي بضرورةِ تعميمِ هذا الصَّنفِ الرفيعِ والوازنِ منَ الأدبِ على الأكاديميَّاتِ الأدبيَّةِ المختصَّةِ. وأضعفُ الإيمانِ الجامعاتُ والمدارسُ الثانويةُ، معَ أطيبِ التمنِّياتِ للمُبدعِ العراقيِّ الكبيرِ (طلال الغوَّار) بدوامِ التألُّقِ والإشراق.

#سفيربرس _ بقلم: ميرفت أحمد علي/سوريا